長い間、ウリマダンの仲間として、共に過ごしてきた、日系ペルー人の大城正子さんが、94歳の誕生日に、この世の生を終え、天に召されました。

家族葬でしたが、正子さんの希望もあって、ウリマダンの仲間の何人かが、葬儀に参列しお別れすることができました。ご葬儀には、正子さんが中心となって、築き上げてきた大家族のうち日本にいる37人の子ども、孫、ひ孫がそろいました。そして、いつも大家族みんなの幸せを願ってくれていた正子さんを、あたたかい心の結びつきの中で、感謝の気持ちをもってお見送りしたのです。

正子さんは長い人生を充実して生ききり、その終盤を本当に幸せに過ごすことができました。別れはいつかやって来るものとして、受け止めなければと思いつつも、正子さんの存在が大きかったがゆえに、失ったものへの想いは急には埋められそうにありません。

74歳で、川崎に住む子どもの元へ、ペルーからやってきた正子さん。1990年の「入管法の改定」によって、バブル最盛期の日本で必要とされていた労働力として、次々日本へ働きに渡った子どもたちのあとを追うように日本へ来ました。以来ずっと、正子さんは働く子どもたちの家事労働や子育ての手伝いに2軒の家を掛け持ちで行き来して、家族の手助けをしてきました。

その一方で、日本で暮らすのに必要な日本語学習のため、ふれあい館の高齢者識字学級にすぐ通うようになりました。その頃の正子さんは、本来の彼女の向学心が着実に実を結び、どんどん日本語を吸収し、自分の学習ノートに、自分の想いや記憶していることを書き留めて来ては、見せてくれました。

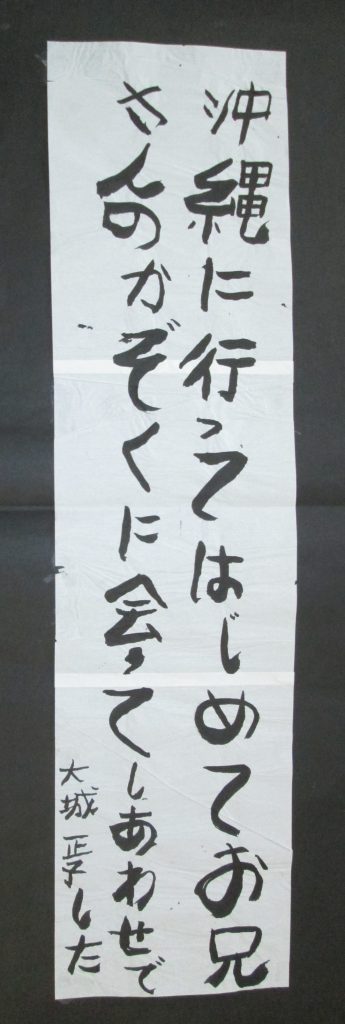

正子さんは、沖縄にいる異母兄と日本語で話をしたいという強い希望を抱いていた事も、日本語習得を勢いづけたのでした。沖縄訪問は実現できて、そのことを喜んで報告してくれた正子さんの姿が、いまでもはっきり思い出されます。

自分の半生を自分の言葉で綴り、他の仲間と冊子「一字一字におもいをこめて」にするという作業をやった時には、別の日に時間を取って、足りない文を書き綴るという作業をやりましたが、彼女はその時間をとても大切に思ってくれて、そのとき、これまでの人生の大変だったこと、嬉しかったことなどを、彼女の言葉で聞かせてくれました。

お父さんとご主人の、二人のよき男性に恵まれたことが、正子さんの人生をどんなに豊かにしたか。人として愛され、敬われたことで、彼女自身、他人に優しく、誰をも許そうとする心の広さが、自然に備わっていったのだと思います。

何事にも前向きで、積極的だった正子さん。トラヂ会の仲間と歌ったり、フラダンスをしたりを心から楽しんでいました。ハルモニたちに家庭でも趣味として絵を描いてもらいたいと、識字学級でみんなで絵を描き始めました。正子さんは絵を描くことにも積極的で、みんなで描いたチマチョゴリなど特に気に入って、家でもたくさん描いて、壁に飾ってあったようです。自分でも、初めて経験した学校生活・インカ学園(日本人社会が作った日本人学校)の校舎を思い出し描いて見せてくれたりしました。

******************

正子さんとの思い出は尽きませんが、結果的には最後となった、正子さんへのロングインタビューのことが心に残っているのでそのことについて、書き残しておきたいと思います。

ハルモニたちを映像にとって記録しようという作業を、順次進めているのですが、正子さんの病状が厳しいということで、2022年7月20日(亡くなる1か月前)に、インタビューしながらその姿を映像にとりました。

正子さんの苦労多かった人生のルーツは、彼女のお父さんが、弟二人を連れて、仕事のなかった沖縄から移民として、ペルーに渡ったことから始まります。

正子さんが13歳になったころ、両親が離婚して、正子さんはお父さんと二人だけの生活になり、ペルー人のお母さんと妹、弟4人とは別れて暮らすことになりました。離婚の原因として、お父さんが、どんなに家計が苦しい時も、沖縄に残してきた3人の息子と奥さんの為に、一度も欠かさず送金を続けたことが、再婚した正子さんのお母さんとの間に絶えずいざこざを生んだということがありました。

その前に正子さんはインカ学園で、「あいの子、あいの子」といじめられ、友達もなくとても寂しい学校生活であったそうです。しかも、日本が第二次世界大戦に突入してからは、周りのペルー人から、「日本人、ここはお前の国ではない、国に帰れ!」といじめられたというのです。

今回正子さんはそんな悲しい差別の上に、お母さんがペルー人の中でも「街の人ではなく、山の人だったから、あいの子って、いじめられた上に、あんたのお母さんは山の人」といじめられたことを初めて話しました。(この話を聞いた、ウリマダンの丹野さん(首都大学)は、コロンビアからペルーにかけてのアンデス山中には、ケチュア族という山岳民族が暮らしている。正子さんのお母さんはそこの出身であろう、と指摘してくれました)

正子さんが、今までそのことに触れてこなかったのは、彼女自身にそのことを隠したい思いがあったのでしょうか。「あいの子」と言われただけでも哀しく辛い学校生活だったのに、自らには責任のない出自をもってひどい差別を受けたことは、どんなにつらいことだったでしょう。正子さんがハルモニたちが「朝鮮人」と馬鹿にされ「国に帰れ」と言われたとき、「どんなにつらいか、私にはその気持ちがよくわかります。」と言っていたことには、こんな事実があった事を知った時、正子さんは私たちが思う以上にハルモニたちの苦労に自分の苦労を重ね、ここなら私の苦労も分かってもらえると、たった一人のペルー人であっても、臆することなくウリマダンに通ってきて、心の安泰を得ていたのかと、今更ながら思うのです。

そんなことが普通に話せる環境を作り得なかったことに、もどかしさを感じますが、最後に彼女が語ってくれた意味の重要さをかみしめ、まだまだ知らないペルーの歴史やや地理的条件などを学びたいと思います。

この日、1時間を超える撮影の中で、彼女が語ってくれたことの中には初めて聞く話も多く、今となっては、彼女が死力を尽くして語ってくれたのだと思えるのです。日本の国のいい加減さに振り回され、つらい思いをたくさんしなければならなかった正子さんの人生が、その点では報われることなく終わったことを、日本人の一人としてふがいなく思います。せめて彼女が、心のうちに秘めていた苦悩を最後に吐き出せた場所ウリマダンを、残ったハルモニたちにとってもっと住み心地のいいところにすることを正子さんに誓いながら、正子さんの安らかなる眠りを祈るばかりです。(H.S.)